Árboles de ciudad

Por Montse González de Diego

En mi barrio natal, emblemático por su lucha contra el franquismo, como tantos otros de Barcelona, se decía, hace unos años, en un contexto histórico algo convulso y marcado por el nacionalismo, que las únicas banderas de la clase obrera era la ropa tendida en los balcones. Cap estat ens farà lliures (ningún estado nos hará libres). La imagen de los manteles y calcetines ondeando al aire libre como símbolo de la barriada —o como postura política—, me pareció entonces de lo más convincente. En mi pueblo actual, sin embargo, mis vecinos opinan que las prendas colgadas en las cuerdas afean la fachada. Que el lavadero debería ser una terraza destinada al vermut del domingo y que las vistas al mar resultarían exóticas sin las sábanas al sol, aunque el piso disponga de un balcón para sentir a diario la brisa marina en el rostro y el sabor de la sal en la piel. Me resisto a abandonar la tradición, necesaria, por otro lado, de tender en los exteriores y al uso de la secadora. Resistir o no resistir, esa es la cuestión. Resistir a reemplazar el sol por cables, enchufes, corriente eléctrica, electrodomésticos aparatosos injustificadamente. Resistir a una estética incompatible con el presente, a que nuestra especie renuncie a adaptarse, a perderme el viento cálido y el esplendor de los días largos del mediterráneo. Resistir como el indígena, obligado a pasar el filtro de la modernidad e invadido por costumbres ajenas o formas de vidas accesorias. «Llegará el momento en que nuestras complejas componendas del capitalismo y socialismo industrial destruirán muchos de los sistemas vivos que nos sustentan», decía Gary Snyder aludiendo al consumo desmedido y superfluo.

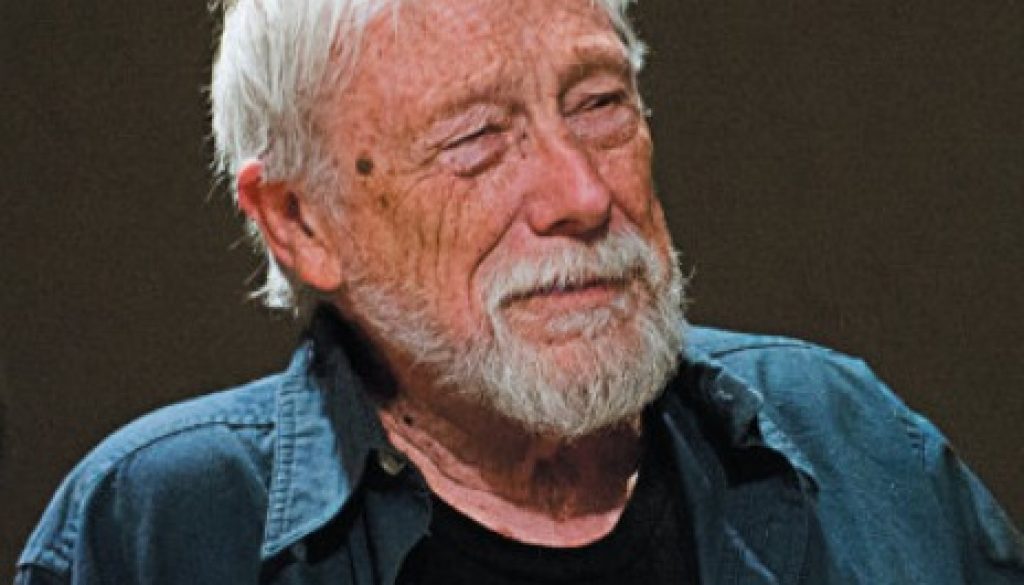

Es cierto que la popularidad de Snyder se debe en gran parte a sus vínculos con movimientos literarios como la Generación Beat y el Renacimiento de San Francisco de los años 50, pero su influencia trasciende las etiquetas. Precursor del ecologismo moderno y representante de la Ecología profunda, hereda la filosofía del noruego Arne Naess —padre de esta corriente— y parte de una visión nada romántica de la naturaleza basada en la observación y el respeto íntimo hacia el medio natural y lo salvaje. ¿Qué es lo salvaje para el autor americano y qué tipo de resistencias ha mostrado él, junto a otros?

En su fascinante libro La práctica de lo salvaje (Varasek Ediciones), un ensayo destacable por los temas actuales que aborda y por su espíritu poético, el autor reúne diversos textos, reflexiones y vivencias personales impregnados de una mirada ecologista. Definir qué es lo salvaje para una misma es una tarea lenta, requiere tiempo y meditación. Tal vez por la dificultad que entraña, el autor comienza por la parte sencilla, es decir, por descartar lo que no es: y no es caos. A lo largo de la obra, ofrece imágenes sugerentes y un significado radical del término. Lo salvaje como forma de relacionarnos con el entorno, sin olvidar que la civilización ha alterado los vínculos con el medio natural. Lo salvaje como viaducto entre las aguas profundas del ser y los océanos de la libertad. Lo salvaje como sustrato y fertilizante del amplio territorio que abarcan las artes.

De hecho, en el libro Amazonias, el futuro ancestral (Diputació de Barcelona), basado en la exposición que recibe el mismo nombre, comisariada por Claudi Carreras y abierta en el CCCB hasta el mes de mayo, Rember Yahuarcani habla sobre el papel fundamental de la expresión artística en los pueblos indígenas. «Los procesos de autorrepresentación son necesarios para la autonomía de todo ser humano». El autor rechaza el amazonismo y el arte establecido que actúan como poderes hegemónicos y se valen de los distintos campos artísticos para acallar al nativo e invalidarlo como sujeto pensante, perpetuando, en palabras de Spivak, su posición de subalterno.

Lo salvaje, inherente al abandono y al deleite sexual, a la autorrealización o a una iluminación que abraza los procesos del universo y proporciona una visión holística. Lo salvaje que emerge de la vida animal y vegetal, de las tormentas y los vendavales, de las noches estrelladas, de la primavera, de nosotros mismos cuando tendemos la ropa y anhelamos un rayo de sol en las mejillas en invierno. Lo salvaje que sigue su propio orden, un orden «imparcial, implacable y hermoso, a la vez que libre».

Snyder va más allá de autores como Aldo Leopold y su deontología de la tierra, al enfocarse, además de en la ética medioambiental, en la acción política o el activismo y en recuperar de la civilización lo que no está domesticado o mercantilizado. Propone regresar a una relación salvaje que se vincula con la libertad y destaca la importancia de conectar con nuestro ser más recóndito, con lo olvidado como el polen que abandonan las abejas en las flores mientras liban su néctar.

La obra conserva el espíritu Beat y la filosofía del viaje, y se aleja conceptualmente de la perspectiva actual del turista. Sugiere una forma de ver el mundo que emplee la experiencia propia como elemento fundamental de la narración. Y elabora un relato que evoca a autores del movimiento como Kerouac y su libro más relevante, En el camino, también a Los vagabundos del Dharma, retrato de Gary Snyder y un bellísimo canto a la libertad y a la exploración del ser. En el prólogo, Snyder plantea preguntas sobre la identidad, cuestiones que trenzan su vida con los orígenes de la Isla de la tortuga, con Estados Unidos, la deforestación de Sierra Nevada y con uno de los bosques más monumentales y conocidos entonces. Sus lazos con la tierra y los estragos provocados por la modernidad influyeron en la mirada del poeta, indisociable a los bosques esquilmados de secuoyas rojas y de las coníferas más formidables del mundo.

Por otro lado, el título del libro desvela el papel destacado que el autor concede a lo práctico. «Abandonar lo erudito para verse libre de inquietudes», dice el Tao. Antiintelectual y representante de la contracultura americana, Snyder manifiesta el valor de cultivar la tierra. De colocar los cimientos de una casa y levantar los muros con sus propias manos como hizo en la construcción de su hogar actual, ayudado por los vecinos. Trabajos prácticos que, a lo largo del tiempo, progresarían hacia una enseñanza de vida y colocarían los cimientos de su prosa y su poesía basadas en la experiencia, en la observación atenta de su entorno natural y de la sociedad. Una escritura de la tierra que rechaza cualquier impulso de elevarse o de abandonar en las cuerdas las sábanas y el mantel de lo cotidiano. Una escritura que dirige una protesta rotunda contra la intelectualización vacía y se aleja de la tradición literaria europea más elitista.

Snyder se inspira en sus predecesores americanos, autores como Thoreau, quien se preguntaba por el lenguaje y la literatura de la naturaleza, la literatura de lo salvaje. Textos que apelan al poeta que pueda «someter a los vientos y a los ríos a su servicio, para que hablasen por él […]que rastreara el origen de los términos […] que los trasplantase a sus páginas con la tierra adherida a las raíces». Igual que el autor de Walden aludió a la expresión española gramática parda o sabiduría salvaje y oscura que procede de cierto sentido común, Snyder recoge la locución para referirse, además, a la naturaleza. Ese otro idioma que conforman los olores y los sonidos, la brisa que roza el plumaje de un cormorán, la yema de los dedos que acaricia el tronco rugoso de un árbol. Sistemas salvajes de signos, emitidos por la vegetación o la fauna o por el mismo Homo sapiens.

Snyder amplía la perspectiva de Thoreau, más influido por el espíritu americano, y adopta un planteamiento menos individualista de la acción política. Inspirado por su abuelo, lee a Marx, lucha por los derechos de los trabajadores y basa su ideario en la colaboración y ayuda mutua, de manera análoga a la interdependencia que se produce en otros seres vivos. Aboga por el anarquismo como opción política, siguiendo la tradición de Naess. Ese mantener «el equilibrio sin necesidad de gobernantes» del Tao, que, además, defiende: «Si nada se hace, el pueblo se rige por sí mismo. Si se ama la calma, el pueblo se rectifica por sí mismo […]».

Si Thoreau, lector de Tolstoi, fue pionero en captar los principios del budismo en Occidente, Snyder se licencia en estudios orientales. Viaja a Japón, vive allí alrededor de una década y se inicia en el budismo zen. La experiencia monástica modifica su visión del mundo. Más tarde, antes de las modas y del turismo masivo, viaja a la India y se sumerge en la filosofía budista, desde una perspectiva laica. Rechaza convertirse en monje, o seguir los senderos trazados, y finalmente busca su propio camino.

Respetuoso con todos los seres vivos, reconoce la igualdad entre animales, humanos y no humanos. Rechaza la caza por diversión e integra a los diferentes seres vivos como parte de un todo, al tiempo que reconoce los rituales de vida. El mundo se rige por unas reglas y los animales no vulneran el pacto entre presas y depredadores, opina. Se declara adversario de la violencia gratuita, el Ahimsa de Gandhi, doctrina sustentada en la compasión, en el respeto hacia otros, sean amigos o enemigos, puesto que para los observadores de este principio no existe enemigo alguno. No es de extrañar, pues, que el autor de La isla de la tortuga (Ediciones kriller71) destacara la superioridad de las tribus nativas cuando piden perdón a la fauna, antes de un sacrificio para el consumo.

En los años setenta y ochenta, mientras las petroleras realizaban sus informes sobre el peligro que representaban, a semejanza de las tabacaleras, y los seringueiros eran detenidos, torturados y aniquilados por luchar contra la deforestación de la amazonia —culminando con el asesinato del sindicalista y activista ambiental Chico Mendes—, la comunidad científica alertaba de los daños del cambio climático. Snyder advirtió sobre la extracción descontrolada y la adicción mundial a los combustibles fósiles, que comparó con las drogas porque impiden vislumbrar los efectos irreparables de maltratar el planeta. El futuro dependía de cómo viviéramos, decía entonces, de llevar una existencia consciente y responsable, en armonía con lo natural.

Defensor del biorregionalismo, apela a una vida acorde con los espacios naturales y defiende que el mundo debería separarse por zonas conectadas desde un punto de vista ecológico. De igual manera, el movimiento indígena brasileño habla de biomas y aborda la imposibilidad de concebir su territorio a partir de mapas colonialistas que obvian la complejidad de las distintas visiones nativas que habitan el territorio amazónico.

Además de la resistencia de la que habló Gary Snyder, en Amazonia. El futuro ancestral, en el capítulo de Daiara Tukano, la resistencia aparece como medio esencial para combatir al antropoceno. Resistencia de la última selva del planeta con todos sus seres, orgánicos o inorgánicos, y con sus conceptos abstractos. Resistencia para adaptarnos a los nuevos tiempos, para negar que el progreso equivale a crecimiento constante y a explotación descontrolada de los recursos. Resistencia a quienes impiden expandir el pensamiento amazónico por todos los continentes. Un pensamiento basado en la diversidad que alumbra el cuerpo de la Tierra-madre, el hogar predilecto al que cuidar y abrazar, como el sol mima las sábanas tendidas en las cuerdas de un lavadero. Resistencia, sí. Como árboles de ciudad entre cemento.