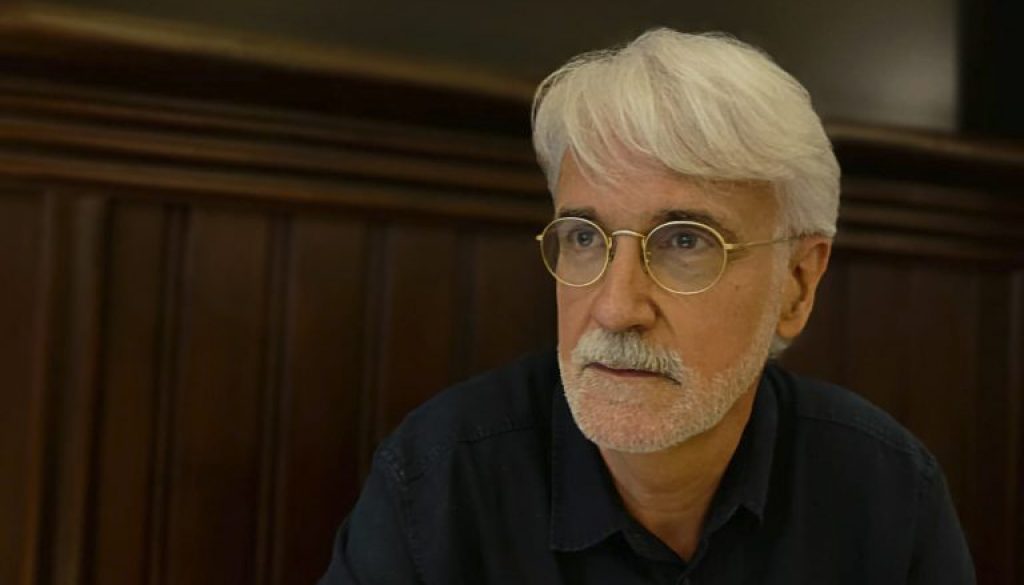

Entrevista a Eduardo Moga

Por Sol Mussons

Eduardo Moga es un río y en su conversación encuentro el mismo entusiasmo y la misma pasión que en sus versos. La única diferencia entre ambos estribaría en el registro lingüístico que domina con maestría. Cultiva una poesía a la vez existencial y apegada a la vida, culta y coloquial, soez y delicada. Su discurso poético discurre con la aparente facilidad que otorgan el don de la palabra, años de lecturas profundas y mucho oficio. Durante tres horas largas, que se me hacen cortas, desgrana sus ideas sobre la poesía, su escritura, sus referentes, la vida, y me mantiene imantada a sus palabras.

Yo tenía entendido que tu poesía era oscura. Es transparente.

¡Exacto! Me sorprende que se diga que es hermética, críptica, oscura, incomprensible. A veces algunos poemas son tan claros que no los entiendo. En el fondo, es una cuestión de talante o de actitud intelectual. El que aborda un poema como aborda un artículo periodístico, una novela o el listín telefónico no va a comprender, porque entiende desde una comprensión estrictamente racional, informativa, pero hay una comprensión sensible, sensorial, emocional, musical, interior, imaginativa, que es, a mi juicio, la propia del poema. Entender tiene muchos significados. Hay otro entender que está en la piel, en el oído interno, en el corazón. Tiene que ser ese entender el que apliques.

¿Sólo se puede escribir desde el yo?

En mi caso, sí. Los autores que no comparten que la poesía se escriba desde el yo, o que defienden escribir de otra manera, están pensando en una poesía en la que se construyen personajes, igual que crean personajes en una novela, esos personajes que sacas de ti e intentas empujar con sus propios rasgos psicológicos. Sigue siendo el yo porque nacen de nosotros, pero ya hay una franja interpuesta entre tu yo íntimo y los lectores. Hay poetas que afirman escribir poesía inventando historias: yo no estoy en mis poemas, dicen, me invento personajes y los dejo vivir de acuerdo con sus caracteres, dejo que se desarrollen por sí mismos. Yo eso soy incapaz de hacerlo. A mí me cuesta mucho inventar mundos ajenos a mí, tramas, historias.

Pero lo consigues. Por ejemplo, «Autobiografía sentimental» es una historia.

Sí, pero es mi historia. Toda autobiografía, toda crónica, todo diario, no deja de ser una creación literaria, pero yo siento esa creación mucho más cerca de mí que la que exige la novela, y digo la novela para que se vea más claro. Yo tengo imaginación verbal, pero no tengo imaginación fabuladora, inventiva. La mía es estrictamente lingüística. No digo que sea fácil, escribir no es fácil nunca, tampoco para mí.

¿El poeta es siempre poeta, aunque algunos sepan escribir otras cosas?

Sí, pero hay muchísimos poetas que se han pasado muy pronto a la narración y han tenido el éxito en prosa que no han tenido en poesía. Faulkner empezó escribiendo poesía, publicó hasta tres libros, que, por cierto, he traducido.

Has traducido a Rimbaud, Faulkner, Bukowski, Whitman y muchos otros. ¿Contienes multitudes?

Todos contenemos multitudes. Bueno, todos no sé, pero nadie está vacío. Todos los escritores contienen multitudes y permiten el diálogo entre todos aquellos que los componen. O quizá no multitudes, pero sí una cierta pluralidad de yoes y de seres.

¿Tiene tema la poesía?

Inevitablemente, en ciertos momentos, si hablas del mundo que te rodea, los temas surgen y los conectas. Todos tendemos a ponerles una etiqueta a las cosas, pero la poesía no está asociada a un tema. Eso pasa con otros géneros. Antonio Gamoneda opina que la poesía no es un género literario, y yo también. Él cree que la poesía puede ser y es todo, y que no tiene que responder a convenciones formales para ser calificada de poesía, porque excede con mucho lo que se considera un género literario.

¿Nos hemos quedado en la Poética de Aristóteles?

En la poesía, por lo menos la occidental, existe un alejamiento gradual, milenario, de la mímesis aristotélica. La poesía lleva dos mil años alejándose de ese precepto de imitación de la naturaleza. Ha conocido remansos y reacciones en algunas fases, pero hay un alejamiento, y en ese alejamiento está el concebir que la poesía no es meramente un género.

Hay otro aspecto del entender que es la técnica poética.

Igual que te he dicho que la poesía es más que un género literario, hay una segunda pata, lo que le da fuerza y luminosidad: el oficio. Un carpintero ha de saber hacer sillas y un poeta ha de saber hacer sonetos, tiene que saber construir un verso. Por más que uno crea en la poesía como la máxima expresión del espíritu humano, no va a hacer buena poesía ni se va a entender lo que dice si no se conjugan las dos cosas. Yo creo enormemente en la técnica y en el oficio para llegar a esa grandeza. Tuve un profesor en la Facultad de Derecho, un hombre maravilloso, encantador. Hablaba de Filosofía del Derecho, pero derivaba hacia la Literatura y nos hacía comentarios sobre poetas. Nos dijo una de esas cosas que te quedan grabadas a fuego: “Con la poesía lo que ustedes tienen que hacer es abrirse de piernas y dejar que el lenguaje haga su trabajo”. Es un antídoto a eso de que la poesía yo no la entiendo.

Te cito, dices: Escribo a pesar de las innumerables razones para no escribir. ¿Cuáles son las razones para no escribir?

Escribir implica soledad. Yo no puedo escribir acompañado, tengo que estar solo. Pero que necesite soledad para hacer algo es una buena razón para no hacerlo, porque en principio la soledad me asusta. De momento, he sido capaz de gestionarla, pero escribir es abrazar la soledad y rehuirla es una buena razón para no escribir. Si estoy con mis amigos, mis hijos, viajando, si estoy leyendo cosas, si estoy en Florida, donde actualmente vive mi pareja, entonces no escribo, ni siento necesidad, ni me planteo escribir. Es curiosa esta paradoja de meterme en un sitio que no me gusta y hasta me asusta para obtener algo que sí quiero. La soledad es una poderosa razón para no escribir. Pero hay más: la escritura siempre te enfrenta a tus límites. Cada verso te está gritando que no acabas de llegar a donde intuyes que puedes llegar: “No has sido capaz de”, te dice. Y entre “no has sido capaz de” y “no eres capaz de” hay un paso. Enfrentarse a la creación de la obra escrita es enfrentarse a tus propias limitaciones como creador y, por tanto, como ser.

Bueno, eso me lo digo yo, pero que lo digas tú…

Si eres honrado contigo mismo, la sensación es la misma. Estamos en los márgenes, la poesía no le interesa prácticamente a nadie. Incluso teniendo un cierto éxito, entre comillas, es un éxito que se produce en un género híper minoritario que no tiene apenas lectores y que económicamente no implica nada en nuestra sociedad, pero cuanto implica la creación no varía y te sigue gritando tus límites y tus problemas. Somos la conciencia en diálogo con la naturaleza, pero cuando miras hacia dentro para escribir poesía, eso sale. El lenguaje te grita y te plantea límites, y además tienes que chapotear en tu porquería y hacerlo en un artefacto verbal seductor, persuasivo, que funcione, que llegue, que tenga impacto, sobreponiéndote a la soledad y las limitaciones.

Dices: Era feliz, pero no lo sabía.

Exacto. Viví en Londres desde mediados de 2013 a principios de 2016. Dejé mi trabajo en la Generalitat, pedí una excedencia y me largué con mi mujer. Una ciudad fascinante, absorbente, maravillosa, también muy hostil, pero no te la acabas. Me despertaba, me duchaba, bajaba al salón, teníamos un piso en Battersea, y me ponía a escribir. No obedecía al despertador, no iba a la oficina siniestra. Mi mujer se iba al hospital a trabajar, mi hijo se iba a la universidad. Yo me quedaba en casa llevando el diario, traduciendo, escribiendo poesía, y haciendo reseñas para publicaciones españolas. Era escritor a tiempo completo en una ciudad maravillosa como Londres. ¿En qué resultó eso literariamente? En Muerte y amapolas en Alexandra Avenue, que está en el tomo II de mi poesía reunida, un libro que también tiene elementos duros porque lo que arrastramos sigue ahí, aunque seas feliz. Cambian muchas cosas, pero eso no cambia, y el libro incorpora esas obsesiones mortuorias, pero en mi blog, en mis reseñas, incluso en algunas secciones del propio libro, yo escribía con una alegría y una felicidad con las que no he vuelto a escribir. Aunque hubiera dificultades y asuntos fallidos, releo alguna cosa y percibo esa alegría, un trasunto de esa felicidad en la que ahora sé que estaba. El conjunto fue lo suficientemente intenso y renovador como para que eso se proyectara en mi literatura de una manera que la iluminaba como no la ha vuelto a iluminar.

Yo creo que tu tristeza es luminosa.

En eso debo darte la razón, aunque quede feo decir algo así de uno mismo. Hay muchos poetas tristes, incluso nihilistas, pero cuyo tratamiento del lenguaje es tal que convierten esa tristeza en luz, en alegría, en piel, en fuerza.

¿Cómo encaja la tradición en tu poesía? Estoy pensando en su relación con la de Antonio Gamoneda y Basilio Fernández.

Gamoneda tiene escrito en El cuerpo de los símbolos que para él la poesía no es más que el reflejo de su conciencia de caminar hacia la muerte; una conciencia que Basilio Fernández comparte, y yo también.

Mi padre es un libro de dolor contenido y Hombre solo es una catarata.

Mi padre es un islote de poemas muy contenidos, muy breves, muy despojados, en el mar de mi producción. Piensa que no hay apenas adjetivos, metáforas ni imágenes. Busqué suscitar la emoción a partir de una desolación espiritual y formal total. Intenté que esos poemas fueran como el desierto del Sahara, que no tiene más que arena, pero que te impacta brutalmente. Mi padre fue una figura decisiva en mi vida y en mi formación como ser humano, para bien y para mal. Necesité veintiocho años para procesar y digerir todo lo que eso era en mí y ser capaz de ponerlo por escrito, cosa que no hice cuando murió.

Decía Adorno que “lo que renuncia a la tradición difícilmente puede contar con una tradición en la que conservarse”. ¿Dónde entronca tu tradición?

Estoy de acuerdo con Adorno. Creo beber de muchas tradiciones, pero la que yo reconozco como tradición fundacional es el irracionalismo. Luego he ido evolucionando y me he acercado a otras tradiciones, pero me siento más reconocido en el irracionalismo, en toda la poesía surrealista, que empieza antes de las vanguardias. Pablo Neruda me ha marcado, y soy un gran admirador de los románticos europeos, que están en la base de muchos ismos y en la base del propio surrealismo. Cuando digo irrealismo, no me ciño al surrealismo, sino a toda esa tradición que pretende crear literatura, y por tanto emoción, más allá de la razón, más allá de un abordaje estrictamente racional, y ahí están desde cosas de Quevedo o la mística, tanto la occidental como la oriental.

Un canon.

(Risas) Seis autores, como me pides, se me va a quedar un poco corto. Allí estarían San Juan de la Cruz, Pablo Neruda, Marcel Proust, Antonio Gamoneda, Walt Whitman y Alejandra Pizarnik. De T.S. Eliot me fascinan los Cuatro cuartetos. T. S.

Eliot estaría entre mis escritores favoritos, si en lugar de seis ponemos veinte.

La poesía como casa y río, edificación y movimiento.

Es una idea que me gusta repetir porque creo que es la mejor definición como metáfora. A veces, para ser preciso hay que ser metafórico. Cuando escribo poesía, intento que sea a la vez algo fluyente, pero que no discurra derramadamente, sino por un cauce, por una estructura, siguiendo una dirección que yo más o menos establezco, no necesariamente de manera racional, pero que yo establezco, único pero nunca igual a sí mismo, y que se sostenga como algo construido deliberada y conscientemente con una serie de técnicas que apunten a lo que quiero conseguir con el poema, esa comunicación basada en la transmisión de una emoción. Es lo que me he ido metiendo dentro con lecturas, para empezar, viviendo como todos, pero luego con muchísimas lecturas. Soy lector, desde que tenía pocos años, gracias a mi padre. Soy un lector voraz y un escritor prolífico que se ha equivocado mucho y ha vuelto a empezar: todo eso lo llevo dentro. He estudiado Filología, me he doctorado, y todos esos conocimientos, toda esa experiencia lectora, han ido pasando lógicamente por mi sensibilidad, por la inteligencia que pueda tener, y por mi vida. Somos recipientes, contenedores que llevamos todo eso si somos lectores, si nos gusta la literatura, todo eso provendrá del mundo literario y será lenguaje. Todo eso está ahí dentro y, cuando me pongo a escribir, sale filtrado por mi propia voz. Yo confío en que saldrá bien, es decir, que seré capaz de articular un artefacto verbal persuasivo y emocionante, y parece que los resultados me lo confirman.

Esto nos remite a lo que hablábamos al principio.

Exacto. En tu caso, tienes dos libros publicados, pero supongo que será lo mismo. Cuando te sientas y dices, primer verso, voy a hacer una metáfora, qué términos puedo unir, eso no funciona así. Si dices, en cambio, voy a escribir un endecasílabo, ahí sí hay una decisión previa, pero la necesidad que puedas sentir en un momento determinado de usar un metro determinado, de utilizar la escansión, también es inconsciente. Decides que vas a escribir un endecasílabo, un alejandrino, un soneto: ahí sí hay una decisión racional previa, pero que a su vez responde a una necesidad que sigue siendo inconsciente.

En Hombre solo escribes: “Mi currículo no ha dejado de crecer desde una nada hueca hasta una nada plena y seguirá creciendo cuando haya muerto. Pero no hay nada”. Sin embargo ya estás en libros de texto. ¿Eres consciente de tu posteridad?

Pues tengo muchos recelos de mi posteridad. Borges decía: “Ya somos el olvido que seremos”. Yo siento recelo, pero es casi certeza de que no va a quedar nada de nosotros, o muy poco. —LH