De coles y coronas

por Irina Mishina.

Hace unos años, una década o más, conocí en Barcelona a un grupo del movimiento Agile que durante un periodo de tiempo me sirvió como una gran fuente de inspiración. Me enamoran fácilmente las personas con ideas que brillan en sus ojos. Aquellos jóvenes programadores, entusiasmados con las nociones de un manifiesto que nos invitaba al mundo de colaboración y cocreación flexible, se proponían cambiar para siempre el ámbito de la empresa. Yo en aquel entonces iba andando con mi teoría de economía creativa, en la época de la cual, según yo, estábamos entrando y que, a diferencia de los discursos populares, no consistía en que todo el mundo se ganaría la vida «creando contenidos». Uno de los pilares clave de mi economía creativa era el desarrollo de las jerarquías horizontales, y las conversaciones con aquellos chicos de Agile me convencían de que la revolución estaba en marcha.

Hasta que un día una consultora me ofreció un puesto para implantar dichas jerarquías en las empresas de sus clientes. El concepto, al parecer, estaba de moda, y había que aprovechar las tendencias del mercado. Me hizo pensar. ¿Cómo se «implanta» un sistema de poder y responsabilidad distribuidos en un entorno en que no existe ningún tipo de consciencia de cómo uno está conectado con el todo? Es imposible. En nuestra visión de este circo que habitamos la idea del «uno responsable del proceso de todos» emerge solo en un caso: cuando el uno está por encima de los demás.

Cuando las jerarquías no están claras, cada uno es el rey del mambo. Ya sabéis, «cada cocinera debe aprender a gestionar el estado».

Los ardientes luchadores contra la desigualdad y las injusticias del mundo reclamarán que las cocineras hoy en día no tienen acceso a los recursos formativos que les permitirían ejercer dicho poder. Es un privilegio que no está disponible a las cocineras. Mi duda es si las cocineras quieren realmente. Y aprender y gestionar. ¿Para qué? Si existen personas especialmente entrenadas para hacerlo mal lo que da a la población una perfecta excusa para culpar a alguien de todos los males de sus vidas. En nuestro mundo todos tienen derechos, pero la responsabilidad no está en vogue. Es una palabra demasiado pesada, como os explicará cualquier experto de turno de TikTok en un plisplas. Mejor usar un término más ligero, que no provoque tanta incomodidad, que es mala para vender un discurso.

Al desprendernos de la responsabilidad, el poder se nos ha quedado huérfano. Se llama corrupción. Y no, la corrupción no nace en los pasillos de la alta política cuando se roban los millones del presupuesto público. La corrupción nace en la junta de vecinos donde nadie quiere asumir la carga de la toma de decisiones, pero todo el mundo está dispuesto a culpar al otro por las decisiones «incorrectas». Futboleamos con alegría la responsabilidad a todos los rincones, y luego nos quejamos de que nos han arrebatado el poder. Y sintiéndonos privados, queremos venganza. Y por la venganza subyugamos al oponente a ponerse sobre las rodillas en el momento que sentimos que la bola, por fin, está en nuestro campo. En la Unión Soviética todo el mundo sabía muy bien que la persona más poderosa era el portero.

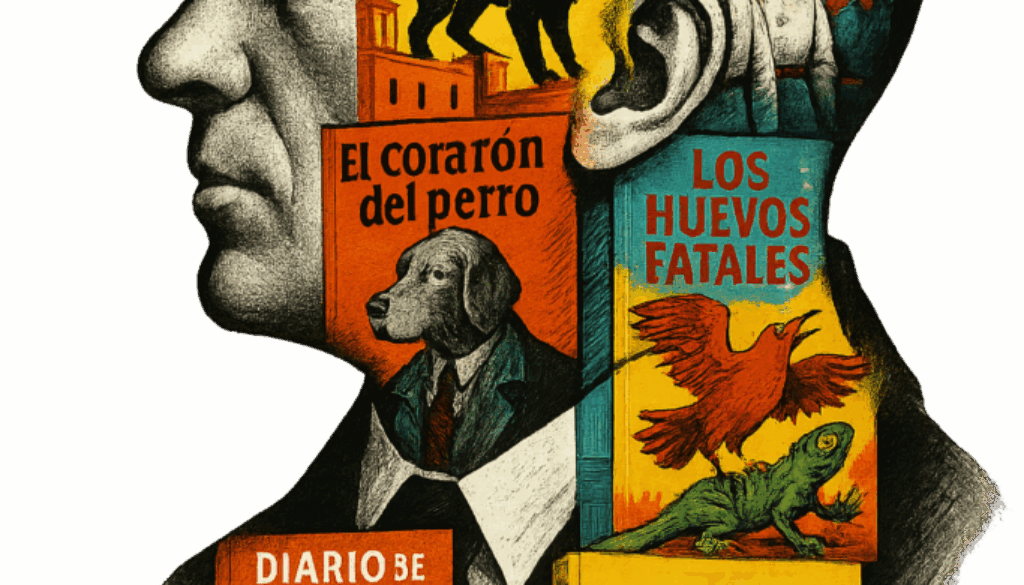

O la cocinera que de repente se ha encontrado en la cima de la jerarquía social. O un perro convertido por el arte de un genio de medicina en un proletario que descubre su propia supremacía. Los rusos lo conocemos muy bien. Y si nos olvidáramos de los hechos históricos, Bulgákov escribió El corazón del perro para recordárnoslo. Una sátira sobre el concepto del hombre nuevo soviético de los bolcheviques, retrata cómo los despojados que llegan finalmente al poder, en lugar de convertirse en el ideal altruista comunitario, según el dogma, siguen siendo lo que eran siempre: los seres incultos y poseídos por los instintos, pero además con el poder para ejercer su venganza. La expropiación de los expropiadores puede parecer la restauración de la justicia, pero en realidad es la otra cara de la misma moneda que pretende condenar. Toda la tolerancia tarde o temprano se vuelve intolerante. El que mata al dragón se convierte en el dragón.

Hoy en día, para un lector progresista el libro de Bulgákov puede activar todo tipo de alarmas. Es clasista, prepotente, reproduce el maltrato de y la experimentación con animales, representa al hombre como la cima de la evolución. En fin, red flags por todas partes. Y, sin embargo, es un libro sumamente actual, porque retrata nuestra relación con el poder y la responsabilidad. Se pueden ver en él claramente los lamentos de Ortega y Gasset sobre la pérdida de la élite culta (profesor Preobrazhenski) y la llegada destructiva al poder del hombre-masa (Schwonder y Shárikov). No sé si las ideas de Ortega sobre la «minoría excelente», la élite compuesta por los «individuos que se exigen mucho a sí mismos» es wishful thinking, la idealización de algo que nunca existía, pero en Rusia el mito de la muerte de la verdadera inteligentsia —las personas que respiraban su responsabilidad por la civilización y la cultura— está más que vivo. El profesor Preobrazhenski puede parecer clasista, pero asume la plena responsabilidad por su propia creación, incluso cuando la dicha creación —el experro Sharik convertido en el proletario Shárikov— reclama su emancipación: él existe, por lo tanto, tiene derechos.

Para mí ni La rebelión de masas ni El corazón del perro van de clases. No se trata de que algunas personas, por su naturaleza, deberían ocupar un lugar en la sociedad y otras otro. Se trata de que hacer bien el trabajo de uno se tacha hoy en día de perfeccionismo y es un mal que te impide disfrutar de tus derechos que tienes por el mero hecho de existir. Se llama «la calidad de vida»: maximizar el placer con el mínimo esfuerzo. Que no nos sorprenda que nuestras élites se preocupan más por asegurarse una plaza en el búnker que les salve de las consecuencias de sus propias decisiones que de tomar otras decisiones para afianzar un mejor futuro para todos. Al fin y al cabo, estas «élites» son una expresión perfecta del hombre-masa, y ya sabemos qué quiere el populus: pan y entretenimiento. Hemos perdido nuestra destreza de leer textos largos, es decir, la capacidad de concebir y sostener proyectos a largo plazo. Después de nosotros, caiga quien caiga.

Soluciones hay, pero ¿sabemos verlas? En su búsqueda, os voy a proponer un corto desvío que en realidad lo es solo en apariencia.

Mis innumerables paseos por las páginas del género de la fantasía me han llevado últimamente a una reflexión interesante. En los mundos mágicos los ejercicios de la historia alternativa de los autores más a menudo que no llevan a la conservación de la monarquía. Es decir, en un mundo mágico siempre hay una figura de la mayor autoridad que está en la cima de la pirámide social, y está allí no porque es un orden heredado que nadie es capaz de cuestionar, sino porque el monarca efectivamente tiene el poder, el poder mágico que de alguna manera permite sostener el estado y preservar la prosperidad de sus habitantes. Las revoluciones en estas condiciones normalmente o tienen poco éxito, o llevan a las consecuencias catastróficas, porque eliminar al monarca es como hundir tu propio barco.

En un mundo mágico el poder deja de ser figurativo, es material. Por lo tanto, las consecuencias del uso del poder también son obvias, es difícil ignorarlas. Solo un villano puede decir «después de mí, caiga quien caiga» porque es su rol. Los que desempeñan el papel de mantener el orden del mundo, con el poder también asumen las obligaciones. No tienen de otra.

Podemos decir que todas esas fantasías son el mero escapismo a las ilusiones románticas. Pero si partimos de la premisa que el género de fantasy es el reflejo de nuestro inconsciente colectivo —el argumento que ya he defendido anteriormente en estas páginas— entonces los juegos de tronos mágicos nos pueden contar muchas cosas. Hablan de lo mismo que Ortega y Gasset y Bulgákov: de nuestra relación con la autoridad y la responsabilidad. Revelan nuestro anhelo por unir el poder con el compromiso. Y aunque no veamos cómo los hilos del poder de cada uno afectan al mundo, no es la excusa para no aprender la lección.

No, no quiero decir que nuestra solución es la monarquía. En el mundo desacralizado es difícil ser el símbolo del poder sin tener el poder real. Hemos perdido el mito. Pero sí debemos tener presente que cada pueblo tiene a las élites que merece. Lo que es arriba es abajo. Podríamos empezar por recordar que «cada uno es responsable de todos». Hasta ahora nuestros experimentos con las jerarquías horizontales nos han demostrado una cosa: no estamos preparados aún. El manifiesto de Agile se ha convertido en un sistema de adoctrinamiento, los sueños libertarios del 15M se han perdido en los pasillos de la alta política. No conscientes de nuestra interconexión, no sabemos funcionar sin instrucciones. Cualquiera que ha sido un partícipe de las dinámicas de un grupo grande lo sabe: sin un líder claro somos un rebaño.

Pero no tenemos otra. La destrucción creativa no nos deja alternativas. El camino de los Schwonders y Shárikovs lleva a la catástrofe, y no es el tiempo para las minorías excelentes.

«La ruina no está en los retretes, sino en las cabezas», dijo el profesor Preobrazhenski. Parafraseándolo yo diría que toda la holocracia también empieza sobre todo en las cabezas.